Landgericht Freiburg, Urteil vom 4. April 2025, Az.: 12 O 9/25 KfH (nicht rechtskräftig)

25-Euro-Sofort-Rabatt bei E-Rezepteinlösung via App

Leitsätze der Redaktion:

HWG § 7 Abs. 1 Satz 1; UWG § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 4, § 3 Abs. 1, § 3a

Für die Zulässigkeit einer E-Mail-Werbung mit einem „25-Euro-Sofort-Rabatt“ für die Einlösung eines E-Rezepts kann es keinen Unterschied machen, ob der Gutschein den Erwerb nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel gleich nach der Einlösung des E-Rezepts in demselben Warenkorb oder zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht. Ein „nachfolgender Erwerb“ ist auch dann gegeben, wenn der Gutschein unmittelbar nach der Einlösung des E-Rezepts in der App einer Versandapotheke für den weiteren Erwerb von OTC-Arzneimitteln im selben Warenkorb verwendet werden kann.

Tenor:

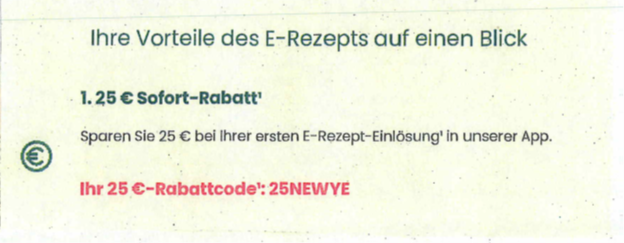

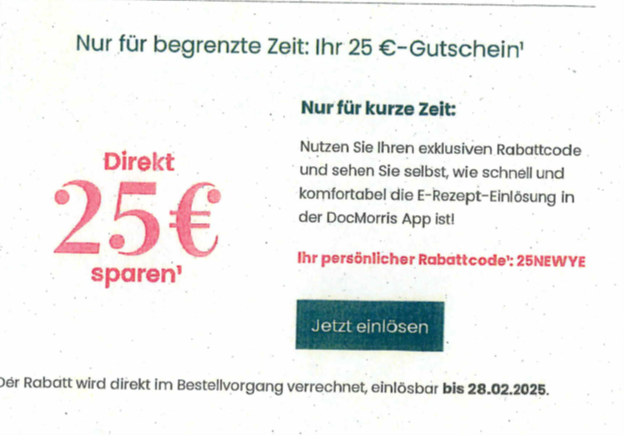

1. Der Verfügungsbeklagten wird es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren untersagt, zu Zwecken des Wettbewerbs gegenüber Endverbrauchern mit einem 25,- Euro-Gutschein als Gegenleistung für die Einlösung eines E-Rezepts der GKV über die DocMorris-App zu werben, wenn dies wie nachfolgend eingeblendet erfolgt:

und/oder

wobei die Einlösebedingungen wie folgt definiert sind:

1Der Gutschein kann nur im Rahmen einer digitalen Einlösung eines gültigen Kassenrezeptes in der DocMorris App verwendet werden (gilt nicht für Privatrezepte, Rezepturen und Freitextrezepte). Voraussetzung für die Einlösung des Gutscheins ist ein Kundenkonto bei DocMorris und ein Smartphone mit der DocMorris App. Einmalig einlösbar auf das Gesamtsortiment (ausgenommen Säuglingsanfangsnahrung und preisgebundene Artikel, bspw. Bücher) inklusive reduzierter Ware. Nicht einlösbar beim Kauf von Produkten, die über den DocMorris Online-Marktplatz bei anderen Anbietern erworben werden sowie Same Day Delivery-Bestellungen. Gültigkeit der Gutscheinaktion und des -codes: Bis 28.02.2025. Nicht kombinierbar mit weiteren Aktionen oder Preisvorteilen, z.B. Sonderpreisen, die exklusiv über Dritte ausgelobt werden. Bei Eingabe eines Gutschein(code)s kann ein höherer Preis als der Sonderpreis zu Grunde gelegt werden. Ein den Rechnungsbetrag übersteigender Gutscheinwert verfällt. Die Auszahlung des Gutscheinwerts ist ausgeschlossen.

2. Die Verfügungsbeklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Gründe:

I.

Die (Verfügungs-) Klägerin macht im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend.

Die Klägerin ist die Interessenvertretung der niedergelassenen Apotheken im Kammerbezirk Nordrhein. Die (Verfügungs-) Beklagte ist eine Versandapotheke mit Sitz in den Niederlanden, die in Deutschland verschreibungspflichtige Arzneimittel („Rx-Arzneimittel“), nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel („OTC“/ over-the-counter-Arzneimittel) sowie Kosmetik- und Körperpflegeprodukte („BPC“/beauty-and-personal-care-Produkte) vertreibt.

Die Beklagte verschickte am 07.01.2025 eine Werbe-E-Mail (Anlage AST 1), in welcher sie dem Adressaten einen 25,- Euro Sofortrabatt bei der Einlösung eines Kassenrezepts als E-Rezept in ihrer App wie im Tenor eingeblendet versprach. Hihsichtlich der Modalitäten der Einlösung wurde der ebenfalls im Tenor eingeblendete Fußnoten-Hinweis gegeben.

Die Klägerin ist der Auffassung, die E-Mail-Werbung der Beklagten verstoße gegen § 7 Abs. 1 Heilmittelwerbegesetz (HWG), da mit dem Gutschein auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel eingekauft werden könnten und sb ein Mehr- und Fehlgebrauch dieser Arzneimittel herbeigeführt werden könne.

Die Klägerin bestreitet, von einer gleichartigen E-Mail-Werbung der Beklagten ab September 2024 Kenntnis gehabt zu haben.

Sie beantragt wie erkannt.

Die Beklagte beantragt, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Gutscheinaktion sei nach der Ausnahmeregelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 lit. a HWG zulässig; denn es werde ein Sofortrabatt gewährt und nicht ein Gutschein für den „nachfolgenden Erwerb weiterer Produkte“.

Im Übrigen fehle es an der Dringlichkeit für den Erlass einer einstweiligen Verfügung. U.a. habe die Beklagte ab September 2024 in Werbe-E-Mails einen Rabatt von 20 € beworben, für den die gleichen Bedingungen gegolten hätten wie für den streitgegenständlichen 25 Euro-Gutschein. Hiervon habe die Klägerin spätestens seit September 2024 Kenntnis.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Sitzungsprotokoll Bezug genommen.

II.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig. Insbesondere ist die Klägerin als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach § 8 Abs. 3 Nr. 4 UWG antragsbefugt.

III.

Der Antrag ist auch begründet.

1. Die Klägerin kann nach § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 4, § 3 Abs. 1, § 3a UWG i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 1 Heilmittelwerbegesetz (HWG) die Unterlassung der beanstandeten E-Mail-Werbung verlangen (= Verfügungsanspruch).

a) Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 HWG ist es grundsätzlich unzulässig, Zuwendungen und sonstige Werbegaben (Waren oder Leistungen) zu gewähren. Diese Vorschrift ist hier einschlägig.

aa) Das in § 7 Abs. 1 Satz 1 HWG geregelte grundsätzliche Verbot des Gewährens von Werbegaben stellt eine Marktverhaltensregelung im Sinne von § 3a UWG dar (vgl. BGH, Vorlagebeschluss vom 13.07.2023 -1 ZR 182/22 – „Gutscheinwerbung“, GRUR 2023, 1318, Rn. 21).

bb) Die angegriffene Werbemaßnahme ist produktbezogen und damit vom Anwendungsbereich des Heilmittelwerbegesetzes erfasst (vgl. dazu BGH, Vorlagebeschluss vom 13.07.2023, a.a.O.,. Rn. 22ff).

cc) Der in der angegriffenen Werbemaßnahme ausgelobte Gutschein ist eine Werbegabe im Sin ne des§ 7 Abs. 1 Satz 1 HWG (vgl. dazu BGH, Vorlagebeschluss vom 13.07.2023, a.a.O., Rn. 25f).

b) Entgegen der Auffassung der Beklagten fällt die streitgegenständliche E-Mail-Werbung nicht unter den Ausnahmetatbestand des § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 2 lit. a HWG, wonach Werbegaben zulässig sind, die in einem bestimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Geld betrag gewährt werden.

aa) Der Bundesgerichtshof legt diesen Ausnahmetatbestand dahin aus, dass ihm allein unmittelbar wirkende Preisnachlässe und Zahlungen, nicht aber auf einen Geldbetrag oder einen prozentualen Rabatt lautende Gutscheine für den nachfolgenden Erwerb weiterer Produkte unterfallen (BGH, Vorlagebeschluss vom 13.07.2023, a.a.O., Rn. 36).

Das begründet der Bundesgerichtshof vor allem mit Schutzzweck des § 7 Abs. 1 Satz 1 HWG, im Zusammenhang mit dem Erwerb von Heilmitteln der auch nur abstrakten Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung der Werbeadressaten entgegenzuwirken. Zwar drohe keine Fehleinschätzung hinsichtlich des Werts der Werbegabe. Soweit durch einen solchen Rabattgutschein ein An reiz für den Erwerb weiterer Heilmittel geschaffen werde, sei aber der weitere Schutzzweck des Heilmittelwerberechts berührt, einer unkritischen Selbstmedikation und einem womöglich gesundheitsgefährdenden Zuviel- und Fehlgebrauch von Heilmitteln entgegenzuwirken (BGH, Vorlagebeschluss vom 13.07.2023, a.a.O., Rn. 37).

bb) Ein „nachfolgender Erwerb“ ist auch dann gegeben, wenn der Gutschein unmittelbar nach der Einlösung des E-Rezepts in der App der Beklagten für den weiteren Erwerb nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel in demselben Warenkorb verwendet werden kann. Das ergibt sich aus einer Auslegung des Ausnahmetatbestands des § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 2 lit. a HWG im Lichte des Art. 87 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83/EG (so auch LG Frankfurt, Urteil vom 08.11.2024 – 3-10 0 134/24 – Rn. 43ff, zitiert nach beck-online ).

cc) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat zu der ersten Vorlagefrage des Bundesgerichtshofs zum Anwendungsbereich der Richtlinie 2001/83/EG (vgl. Vorlagebeschluss vom 13.07.2023, a.a.O.) entschieden, bei derartigen Werbeaktionen sei insbesondere danach zu differenzieren, ob sich die Werbebotschaft auf verschreibungspflichtige Arzneimittel beschränk oder auch auf nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel beziehe (vgl. EuGH, Urteil vom 27.02.2025 – C-517/23 – Anlage AST 11 = AHK 88, Rn. 38). Werbeaktionen, die den Verbrauch nichtverschreibungspflichtiger Arzneimittel förderten, würden unter den Begriff „Werbung für Arzneimittel“ im Sinne von Art. 86 Abs. 1 der Richtlinie 2001/83/EG fallen (vgl. EuGH, Urteil vom 27.02.2025, a.a.O., Rn. 45).

Damit fällt auch die streitgegenständliche E-Mail-Werbung der Beklagten in den Anwendungsbereich der Regelungen zur Werbung für Arzneimittel in Art. 86ff der Richtlinie 2001/83/EG. Da nämlich die Rezeptgebühr für verschreibungspflichtige Arzneimittel maximal 10 € beträgt, bleibt bei einem 25 Euro-Gutschein immer ein Betrag übrig, der zum Erwerb von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verwendet werden kann.

dd) Dem stehen die Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Union zu der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Köln vom 05.11.2013 – 84 0 256/13 – nicht entgegen (vgl. dazu EuGH, Urteil vom 27.02.2025, a.a.O., Rn. 39ff). In jenem Fall war ein 10 Euro-Rabatt für die Bestellung verschreibungspflichtiger Medikamente ab einem Bestellwert von 50 € ausgelobt worden (vgl. BGH, Vorlagebeschluss vom 13.07.2023, a.a.O., Rn. 6). Diese Werbeaktion unterfällt laut EuGH nicht der Richtlinie 2001/83/EG, weil sie sich – anders als die hier streitgegenständliche E-Mail-Werbung – auf verschreibungspflichtige Arzneimittel bezieht, ohne auch auf andere Arten von Arzneimitteln abzuzielen (vgl. EuGH, Urteil vom 27.02.2025, a.a.O., Rn. 40).

ee) Zu der zweiten Vorlagefrage des Bundesgerichtshofs zur Vereinbarkeit seiner Auslegung des § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 2 lit. a HWG mit Art. 87 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83/EG (vgl. Vorlagebeschluss vom 13.07.2023, a.a.O.) hat der Gerichtshof der Europäischen Union ausgeführt:

„86 Die in Art. 88 Abs. 2 der Richtlinie 2001/83 vorgesehene grundsätzliche Zulässigkeit öffentlicher Werbeaktionen, die wie diejenigen, die die im Ausgangsverfahren in Rede stehende nationale Regelung zum Gegenstand hat, den Verbrauch nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel fördern, wird u.a. durch die Bedingungen und Beschränkungen von Art. 87 dieser Richtlinie beschränkt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Dezember 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, Rn. 61).

87 Auch wenn sich aus Art. 88 Abs. 2 der Richtlinie 2001/83 ergibt, dass Werbung für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zulässig ist, müssen die Mitgliedstaaten daher, um im Einklang mit dem in den Erwägungsgründen 2 und 45 ·dieser Richtlinie verankerten wesentlichen Ziel des Schutzes der öffentlichen Gesundheit Gefahren für dieselbe zu verhindern, verbieten, dass in die Öffentlichkeitswerbung für solche Arzneimittel Elemente einbezogen· werden, die ihren unzweckmäßigen Einsatz fördern könnten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Dezember 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, Rn. 63) …

90 Somit leistet eine Werbung, die den Verbraucher von einer sachlichen Prüfung der Frage ablenkt, ob die Einnahme eines Arzneimittels erforderlich ist, der unzweckmäßigen und übermäßigen Verwendung dieses Arzneimittels Vorschub (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Dezember 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, Rn. 67 und die dort angeführte Rechtsprechung).

91 Im vorliegenden Fall kann der Verbraucher die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Gutscheine verwenden, um Produkte aus dem gesamten Warensortiment der betreffenden Apotheke, mit Ausnahme verschreibungspflichtiger Arzneimittel, zu einem vergünstigten Preis zu erhalten. Ein Verbraucher kann sich beispielsweise zwischen dem Kauf nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel und dem Kauf anderer Verbrauchsprodukte, wie von Gesundheits- und Pflegeprodukten, entscheiden. Werbeaktionen wie diejenigen, die Gegenstand der vorliegenden Vorlagefrage sind, stellen nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel somit anderen von einer Apotheke angebotenen Verbrauchsprodukten gleich.

92 Eine solche Gleichstellung kann jedoch zu einer unzweckmäßigen und übermäßigen Verwendung nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel führen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Dezember 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, Rn. 68), da sie den ganz besonderen Charakter dieser Arzneimittel verschleiert, deren therapeutische Wirkungen sie substanziell von den übrigen Waren unterscheiden. Diese Gleichstellung lenkt den Verbraucher von einer sachlichen Prüfung der Frage ab, ob die Einnahme dieser Arzneimittel erforderlich ist.

93 Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass ein Verbot, wie es in der im Ausgangsverfahren fraglichen Regelung vorgesehen ist, dem wesentlichen Ziel des Schutzes der öffentlichen Gesundheit entspricht, da es die Verbreitung von Werbeelementen verhindert, die die unzweckmäßige und übermäßige Verwendung nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel fördern (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Dezember 2022, EUROAPTIEKA, C-5 0/20, EU:C:2022: 1014, Rn. 69).

94 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 87 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83 dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die Werbeaktionen für den Bezu_g unbestimmter verschreibungspflichtiger Arzneimittel unter Verwendung von Wer begaben in Gestalt von Gutscheinen über einen bestimmten Geldbetrag oder über einen prozentualen Preisnachlass für den nachfolgenden Erwerb weiterer Produkte, wie nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel, verbietet.“

ff) Die Antwort des Gerichtshofs der Europäischen Union auf die Vorlagefrage bezieht sich naturgemäß auf deren Formulierung („für den nachfolgenden Erwerb weiterer Produkte“). Nach den Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Union zum Schutzzweck der Richtlinie 2001/83/EG kann es jedoch für die Zulässigkeit einer E-Mail-Werbung mit einem Gutschein keinen Unterschied machen, ob der Gutschein den Erwerb nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel gleich nach der Einlösung des E-Rezepts in demselben Warenkorb oder zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht.

2. Ein Verfügungsgrund ist ebenfalls gegeben.

§ 12 Abs. 1 UWG begründet eine tatsächliche Vermutung der Dringlichkeit (vgl. z.B. Köhler/Feddersen, UWG, 43. Auflage 2025, § 12 Rn. 2.13). Diese Vermutung hat die Beklagte nicht widerlegt.

Das wäre dann der Fall, wenn die Kläge in Verstöße der Beklagten, die zwar nicht mit dem jetzt begangenen identisch, ihm aber im Kern gleich sind, zu lange toleriert hätte (vgl. z.B. Teplitzy-Feddersen, Wettbewerbliche Ansprüche und Verfahren, 12. Auflage 2019, Kap. 54 Rn. 24; Köhler/Feddersen, a.a.O. § 12 Rn. 2.15a).

a) Die Beklagte hat schriftsätzlich vorgetragen, die Klägerin habe von Werbe-E-Mails, die die Be klagte ab September 2024 verschickt habe und in denen für 20 Euro-Gutscheine mit den gleichen Bedingungen wie in der streitgegenständlichen E-Mail-Werbung geworben worden sei, Kenntnis gehabt. Sie hat dies jedoch nicht glaubhaft gemacht. Ihr Vortrag erschöpft sich vielmehr in Mutmaßungen.

b) Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung am 13.03.2025 eine eidesstattliche Versicherung von Herrn P. vorgelegt hat, wonach sie im September und Oktober 2024 Werbe-E-Mails mit 15 Euro-Gutscheinen an Rechtsanwalt Dr. Douglas versandt habe (Anlage AG 8), hat Rechtsanwalt Dr. D. seinerseits anwaltlich versichert, in jener Zeit keine E-Mails der Beklagten erhalten zu haben. Damit hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass Rechtsanwalt Dr. D. keine Kenntnis von den genannten Werbe-E-Mails hatte (vgl. zum Beweismaß z.B. Köhler/Feddersen, a.a.O. § 12 Rn. 2.13). Selbst wenn die Beklagte die E-Mails an Rechtsanwalt Dr. D. versandt hat, könnten sie in seinem Spam-Ordner gelandet und nicht zu seiner Kenntnis gelangt sein.

Abgesehen davon könnte man aus einer etwaigen Kenntnis von Rechtsanwalt Dr. D. nicht ohne weiteres auf eine Kenntnis der Klägerin schließen.

Es kann somit dahinstehen, ob es sich bei dem 15 Euro-Gutschein angesichts des deutlich unterschiedlichen Gutscheinwerts um einen kerngleichen Verstoß handelt.

c) Soweit die Beklagte auf Werbeaktionen aus der Zeit vor September 2024 verwiesen hat, hat sie schon nicht dargetan, dass diese kerngleich mit dem hier streitgegenständlichen Verstoß gewesen wären.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.